当孩子拒绝上学时:理解比强迫更重要配资炒股网站官网

清晨的阳光透过窗帘缝隙洒在书桌上,本该是充满朝气的上学时光,却演变成母子间的拉锯战。母亲攥着书包带苦苦哀求,孩子蜷缩在墙角无声抗拒——这样的场景正在许多家庭真实上演。面对坚决不愿踏入校门的孩子,家长们往往陷入焦虑与困惑的双重漩涡:是要动用权威强行逼迫,还是该寻找更智慧的解决之道?教育心理学的研究告诉我们,此时最需要的不是蛮力对抗,而是穿透行为表象的理解与包容。

抗拒背后的隐秘语言

孩子的厌学情绪从来不会无缘无故产生,每个极端行为都是内心世界的呐喊。就像身体发烧是免疫系统发出的警报信号,拒绝上学同样是心理系统的求救电波。有些孩子因学业压力导致习得性无助,他们在反复受挫后形成“无论怎么努力都无法达标”的认知定式;另一些则遭遇着隐形创伤,可能是同学间的社交排斥、教师不经意的负面评价,甚至是校园霸凌带来的持续恐惧。更值得警惕的是,部分青少年用逃学来逃避家庭矛盾转移的压力,当父母将未实现的理想寄托于孩子身上时,沉重的期待会变成压垮骆驼的最后一根稻草。

展开剩余72%临床案例显示,有个五年级男孩突然拒绝上学,起初被认为是偷懒耍赖。深入沟通才发现,他在数学课上答题错误时遭到同学哄笑,而严苛的父亲不但没有给予安慰,反而斥责他给家里丢脸。这种双重打击让他把学校等同于耻辱柱,自然会产生强烈的逃避反应。可见,表面的叛逆之下往往涌动着未被看见的情感暗流。

强迫入学的潜在代价

采取强硬手段驱使孩子返校看似解决了眼前问题,实则可能埋下更深层的隐患。心理学中的“超限效应”表明,当外部压力超过承受阈值时,逆反心理会呈几何级数增长。被逼迫的孩子虽然肉体坐在教室里,但注意力早已游离到批判与怨恨之中,知识吸收效率趋近于零。更严重的是,这种高压管控容易催生谎言链——请假条造假等行为层出不穷,亲子关系在猫鼠游戏中逐渐异化为对立模式。

长期处于压抑状态的孩子还可能出现躯体化状况,频繁头痛腹痛却查不出器质性变化,这正是心理压力向生理领域的转化表现。某重点中学调查显示,被迫坚持上学的学生中有38%出现不同程度的抑郁倾向,这个数据远比我们想象的要触目惊心。教育不是驯兽表演,用铁链拴住的动物永远不会真正臣服。

搭建沟通桥梁的艺术

化解僵局的第一步在于营造安全的表达环境。家长要放下审判者的姿态,以平等对话取代单向说教。可以选择孩子情绪平稳的时刻开启谈话:“妈妈注意到你这几周不太愿意去学校,能告诉我发生了什么吗?”配合肢体语言传递接纳信号,比如保持目光平视、握住孩子的手给予温暖触感。当孩子感受到不被评判的安全氛围时,防御机制才会逐步松动。

共情式倾听需要超越语言表层捕捉情绪内核。当孩子抱怨“老师总是针对我”时,重点不在核实事实真伪,而要回应其受伤感受:“被特别关注确实让人不舒服呢。”使用反射性复述确认理解准确度:“你的意思是希望能得到更多鼓励对吗?”这种情感镜像既能验证信息接收质量,又能让孩子体验到被重视的归属感。随着信任积累,那些深埋心底的真实故事终将浮出水面。

家校协同的解决方案

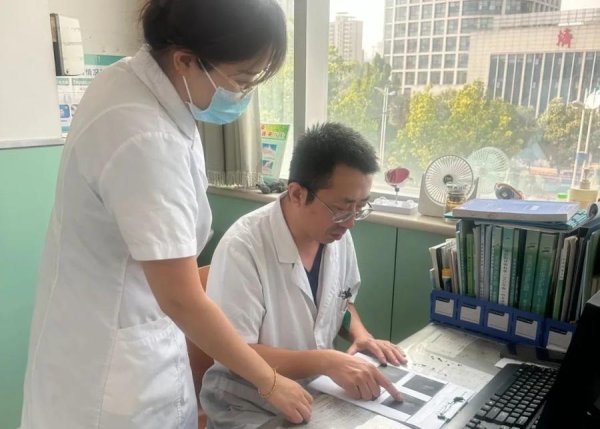

单打独斗难以应对复杂的教育难题,明智的家长懂得借力使力。与班主任建立定期沟通机制至关重要,但要注意方式方法——不是告状式的投诉,而是寻求合作策略。例如可以说:“我们发现孩子近期学习动力不足,想和您商量如何激发他的内驱力。”邀请教师分享课堂观察视角,往往能发现家庭盲点外的影响因素。

必要时可引入专业支持系统。学校心理咨询师能通过沙盘游戏等非言语干预手段打开心结;专业评估有助于区分普通叛逆。对于确需暂缓返校的情况,灵活运用弹性学制不失为理性选择。允许孩子以项目制学习替代传统听课模式,既能维持知识衔接又减少环境刺激强度。重要的是让孩子明白暂停不是放弃,而是自我修复的成长契机。

静待花开的智慧

教育的真谛在于唤醒而非塑造,每个生命都有自己破土而出的节奏。与其焦虑于同龄人比较中的暂时落后,不如相信生命自有其成长规律。就像园丁对待迟发的幼苗,给予充足的光照、适当的水分和耐心的等待,终会迎来属于它的花期。当我们不再执着于即时成效时,反而能看见孩子内在力量的悄然萌发。

那个曾经拒学的少年或许正在书房绘制星空图谱,那个恐惧考场的孩子可能在厨房钻研烘焙艺术。这些看似偏离主流轨道的探索,恰恰是个性化发展的宝贵起点。作为父母最大的成就是成就一个身心健康、充满生命力的人配资炒股网站官网,而不是流水线上的标准件。当我们学会用更长的时间维度看待成长时,眼前的困境自会显现出别样的意义。

发布于:四川省华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。